Welcome, to the « real » world.

Welcome, to the « real » world.

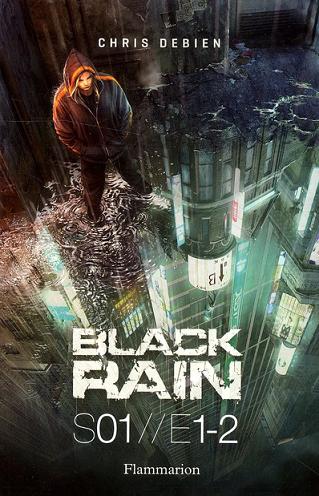

Premier tome d’une série young-adult à la croisée entre le thriller psychologique et le cyberpunk, Black Rain revisite le genre « réalité virtuelle » avec une foule de références cinématographiques, musicales et littéraires.

Chris Debien, son auteur, n’en est pas à son premier roman. Il s’était déjà essayé à l’écriture de roman pour les jeunes entre 12 et 15 ans avec la très bonne série de fantasy les Chroniques de Kheradön (malheureusement épuisée maintenant). Il a également écrit un cycle de fantasy pour un public plus adulte : Le cycle de Lahm, chez J’ai Lu.

L’Inside, thérapie révolutionnaire pour jeunes personnes déséquilibrées

Adam est un adolescent comme les autres, son seul problème c’est qu’il entend des voix. Trois. Il vit dans un centre pour les jeunes qui comme lui ont un problème psychologique grave. Quand il est dans l’Inside, Adam s’évade, il oublie presque ses voix. Il y fait ce qu’il veut. Il peut courir dans les immenses rues créées par l’intelligence artificielle, aller dans les immenses buildings et même aller dans « La Zone Aveugle », un endroit caché de l’Inside où il ne peut pas être tracé par le Professeur.

Et dans cette Zone Aveugle, Adam y va avec son meilleur ami Vince. Ils y ont un secret : ils sont en train de réaliser leur rêve… écrire l’une des meilleures histoires de tous les temps.

Et c’est lors d’une de ces escapades dans la « Zone Aveugle » qu’Adam et Vince se retrouver face à un danger inconnu dans l’Inside. Eux qui pensaient être en sécurité vont craindre pour leur vie… et leur santé mentale, du moins ce qu’il en reste. Et puis il y a cette pluie noire qui s’abat dur l’Inside, comme pour les prévenir du pire…

Un roman aux fortes influences cyberpunk

Pour ceux qui ne sont pas familiers des réalités virtuelles et autres technologies futuristes alliant l’homme à la machine, Black Rain est une introduction très accessible au genre cyberpunk. Cette branche de la science-fiction est spécialisée dans les monde ultra-technologique ou rien ne se fait sans un ordinateur ou des IA (intelligence artificielle) et où les êtres humains peuvent « se brancher » à un terminal leur permettant d’entrer dans une réalité virtuelle (ex : le film Matrix).

Les figures du genre telles que Mel Gibson et Philip K Dick ne sont pas loin, et Chris Debien n’hésite d’ailleurs pas à citer Dick pour l’une de ses célèbres phrases : « La réalité n’est qu’un point de vue », phrase d’autant plus percutante aux vues des problèmes de visions et de voix récurent que vit Adam.

Ici, la réalité virtuelle créée par Chris Debien, l’Inside, a une particularité notable : elle sert à guérir des personnes atteintes de maladies mentales… comment ? Vous le saurez bien assez tôt…

La première partie du roman est la plus déroutante, car ont ne sait pas où l’on a atterri. Violent et cruel, l’Inside ne vous laissera aucun répit. Le rythme est soutenu, et ont suit les deux protagonistes sans n’avoir aucune idée de là où l’on veut nous emmener. Une expérience en demi-teinte qui ne séduira pas forcément immédiatement.

Il vous faudra attendre le second « épisode » pour comprendre tous les éléments du premier. Une fois tous les éléments imbriqués, le tableau final est sinistre et surtout laisse le lecteur impatient d’en savoir plus sur le fameux organisme qui s’occupe des jeunes malades, et surtout, dans quel but…

Une série qui emprunte sans réserve les codes de la cinématographie

Black Rain est un roman très déroutant au premier abord. Truffé de références littéraires, musicales, et cinématographiques, le lecteur doit s’accrocher dès le début dans cet univers très dense.

Chris Debien ne cesse d’emprunter au cinéma de nombreux éléments de son histoire. Mais c’est également la mise en forme du livre qui en fait une continuité au monde de l’image. On ne parle pas ici d’un premier tome divisé en deux parties, mais d’une saison 1 et de l’épisode un et deux. De plus, les deux premier « épisodes » ont droit à une bande-annonce comme toute série digne de ce nom. Cette bande-annonce se traduisant en fait par cinq planches de bande-dessinée.

Le plaisir de lecture est décuplé quand on devine à quoi fait référence tel ou tel élément du livre. Ainsi, on passe du film allemand Run Lola Run (Cours Lola Cours en France) au manga Ghost in the Shell tout en ayant en même temps de très nombreuses références musicales, en particulier dans la branche Metal du Rock (Evanescence, Rammstein, Symphony X…).

En somme, c’est un vrai jeu que de trouver l’œuvre d’origine. A vous de découvrir également les références parfois moins évidentes…

En somme Black Rain est un livre original qui plaira certainement à des adolescents dès l’âge de 15 ans. Il ne faut pas se laisser déstabiliser par la première partie (dont le but est bien de nous perdre dans l’Inside) pour pouvoir apprécier la seconde. Très noir, ce roman ne laisse aucune place aux bons sentiments et nous montre le plus vil de l’homme…

Un tome introductif qui je l’espère laisse présager du meilleur par la suite… à bientôt pour le prochain épisode.